摘要

我国经济的不断发展和城市化建设的快速推进,凸显了城市地下空间探测与合理开发利用需求的迫切性与重要性,高精度地球物理勘探方法对城市地下空间探测发挥着重要作用。与常规物探工作相比,城市地下空间探测面临着较为复杂特殊的环境,因而某些领域对常规物探工作提出了更高要求。本文试图总结梳理近年来城市地下空间探测中的应用研究进展及发展趋势,从城市高密度电法、探地雷达法、面波勘探法、浅层反射地震法及城市高精度重力探测等五种方法概述应用进展,涵盖电磁、地震、重力等多门类综合地球物理勘探方法,涉及光纤传感及微动技术在地下空间探测的应用,分析了各种方法的优势所在,简明阐述了城市地下空间探测的有效方法途径和部分存在的问题,以期为地球物理勘探相关技术发展及城市地下空间探测工作提供一定参考借鉴。

0# 引言

城市地下空间作为一种宝贵的自然资源,在全球发达国家和部分发展中国家已得到广泛开发应用。随着我国城市化建设不断推进,城市地下空间探测已成为当前研究关注的热点问题,同时对地球物理方法技术提岀了更高要求,地球物理方法是进行城市地下空间探测、开展地下地质结构调查以及地下填图不可或缺的手段。近年来,我国在成都、杭州及雄安新区等重大城市均开展了城市地下空间探测工作,并且综合运用多种物探方法,用以解决与城市密切相关的地质、水文、环境及灾害等一系列问题,取得了较好应用效果。

当前,地球物理探测方法技术在国外地下空间探测中常用于工程物探勘察,日本主要使用面波、浅层地震反射勘探;加拿大主要使用地质雷达、高密度电阻率成像和浅层地震勘探;新加坡主要使用电阻率成像、浅层地震、测井及井中物探。对于系统性的城市地下空间探测,仍待进一步丰富和完善。

同发达国家相比,我国城市地下空间探测利用起步较晚,但发展迅速。早期城市地下空间探测主要结合城市地质调查和工程勘察展开。1960年代我国组织开展城市地质调查,包括城市地下水资源勘查、综合工程地质勘查、环境地质勘查和地质灾害调查等。1980年,我国在100多个大中城市使用航磁、重力、电阻率法和放射性法等物探手段开展综合区域物探工作,基本探明大区域尺度构造特征。2003年,我国以北京、上海、天津、广州等大城市为地质调查试点地区,之后又组织开展新一轮包括杭州、武汉、南昌等在内的多要素城市地质调查工作,这些城市尺度的地下空间探测,综合利用了钻探、高精度重磁、电磁法、地震纵横波勘探、测井及井中物探等地球物理方法组合技术,为城市地质数据库建设和空间资源开发利用提供了支撑。

与常规物探工作相比,城市地下空间探测环境特殊,通常建筑物密集,车辆交通繁忙,环境噪声干扰严重,具有勘查范围小、勘查网较密、浅层勘探精度要求高以及灵活度要求较高等特点,需满足狭小空间高效作业、抗干扰及绿色环保等要求;因工作特色与作业方式不同,不宜简单套用石油、煤田勘探技术。在数据采集和处理方面对常规物探工作提岀了更高要求,需逐步改进完善传统方法技术,以适应城市勘探需求,提高抗干扰能力和实际探测效果。一些学者进行了城市干扰背景下的浅层地震勘探系列试验研究,使方法技术不断完善,促进了行业发展。本文试图总结梳理近年来城市地下空间探测中的地球物理方法应用研究进展工作及发展趋势,涵盖电磁、地震、重力及井间物探等多门类综合地球物理勘探方法,涉及最新的光纤传感及微动探测技术在地下空间探测的应用,并概括了各种方法的优势所在,简明阐述了城市地下空间探测的有效方法途径和部分存在的问题,以期为地球物理勘探相关技术发展及城市地下空间探测工作提供一定参考借鉴。

01#城市地球物理勘探基本原理、方法及探测目标

1.1 地球物理勘探基本原理

地球物理探测依据目标体与周边介质的物理差异,运用地球物理原理和相应的先进物探仪器设备,分析研究观测到的物理场分布,通过数据处理、对比异常来分析解释与探测目标体之间的对应关系,来探查地质界限、地质构造或其它目标体,或测定地质体或地下人工埋设物的物理性质或工程特性的测试方法,基于地质条件变化、城市活动引起的电场、地震波场、磁场、重力场、地热场、放射性等物理场的变化,相应使用电法、地震、磁法、重力、测温、放射性勘探等各种方法,探究在陆地、水域、地下(井中及坑道)等不同条件下取得的应用效果,获取包括地质构造、地下水、滑坡、流体充填、异常埋藏物等的物理特性,以解决岩土工程及环境地质问题,为城市建设规划、空间资源开发利用和城市健康可持续发展提供支撑。

1.2 地球物理勘探方法

目前,国内多种常规及新型地球物理方法应用于城市地下空间探测调查,依据地质体电场、地震波场、磁场、重力场、地热场、放射性等场源属性差异,当前涵盖的主要技术方法包括:探地雷达、常规浅层地震(二维、三维)、高密度电法、广域电磁法、瞬变电磁法、井中地球物理技术(井中地震、井中电磁法、测井)、直流电法测深、天然被动源面波勘查、混合源三分量地震频率谐振勘探等探测方法,特别是微动探测方法及利用光纤采集的分布式声波传感技术(DAS)近年来得到广泛关注和探索发展,并在实践中不断增强。

1.3 地球物理勘探目标

城市地下空间地球物理探测工作内容与城市建设工程及城市环境密切相关,具体而言,上述地球物理勘探技术方法可用来研究解决地下构造地质结构划分;确认覆盖层、风化带、基岩埋深;探测活断层及隐伏构造;探测含水富集区;探测暗浜、岩溶和空洞;探测地下管线;路基灾害、滑坡调查;勘查古河道;地铁轨道与高速公路选线;重大建筑(水坝、发电站等)选址;垃圾填埋场探测与渗漏评价;城市污染风险评价;水文地质条件评价及动力学参数测定等问题,乃至考古调查、环境监测与修复等,具有重要意义。

02#方法应用研究进展

随着人类活动与改造自然的能力不断加强,城市化进程对自然环境的影响也日益增强,可能带来新的灾害,环境与灾害问题值得关注。近年来我国城市道路塌方、地铁塌陷等事故常有发生,城市面临特殊地质环境下地面沉降、地裂缝、活动断裂及岩溶等特殊地质风险危害,有必要尽快开展特殊地质城市地下空间探测与监测技术等方法研究。下文将试图重点从高密度电法、探地雷达法、面波勘探法、浅层地震法、高精度重力等物探方法予以介绍,梳理分析不同地球物理方法在城市地下空间探测应用进展及探测效果等,并简明阐述方法优势和不足,以及在实际工作中面临的一些问题。探测要素涉及城市活断层及裂缝探测、浅表层结构与岩性参数探测、地下管线及岩溶空洞探测、地下地热微动探测和城市地下道路探测等。

2.1 高密度电法

高密度电法是基于不同地层岩石间存在导电性能差异,集电剖面法和电测深为一体的地学层析技术。通过一组电极向地下供电,另一组电极测量电压、电流并引入装置系数,得到视电阻率值,从而推断解释地下地质结构,达到勘探目的。

上世纪80年代中期,日本利用自动控制理论与集成电路,实现高密度电法野外数据采集,我国地矿界于80年代后期开始研究高密度电法理论与技术方法;随着计算机硬件与技术的不断向前发展,高密度电法应用实践不断加强,日趋成熟,应用领域包括:圈定含水层,探测裂缝、空洞、暗浜和膏盐层等不良地质体,路基及桥墩选址等。曹创华等(2019)根据地质和钻孔信息对高密度电法测点数据进行了层状划分,构建二维模型反演,完成了高密度电阻率从一维到二维的逐级反演研究,提高了反演精度和地质解释准确度。王亚辉等(2019)采用钻孔揭露、实验测试、多参数地球物理测井、地面地球物理勘探组合方法开展了地下空间精细探测与建模研究,获取了西咸新区多参数地球物理特征,提岀高密度电法、微动台阵观测、浅层地震勘探及多参数测井方法相结合的城市地下空间物探组合方法。

Profiler 8i高密度电法仪

POLARES-32高密度电法仪

高密度电法成果图

膏盐层是城市地下空间常见的不良地质体,提前获知基岩内膏盐层埋深及展布具有重要意义。李华等(2020b)采用高密度电法、微动勘探、三分量频率谐振勘探等方法开展了膏盐富集层探测研究,并利用等值反磁通瞬变电磁法对研究区开展了100mx10m的扫面测量工作,反演获取200m以浅的三维电性结构,结合钻孔信息推断膏盐层空间展布形态。

郭淑君等(2021)利用高密度电阻率法对雄安新区0〜200m第四系地层内发育的砂层透镜体、隐伏裂隙和塌陷等进行了探测研究,结合地质结构断面和高密度电阻率体深度切片,预测了古河道砂体分布。数据采用温纳α布极方式(图1)、利用WDJD-2高密度电法仪进行测量,电偶极矩10m,测区共布置东西向13条测线、南北向8条测线,呈网格状分布。

//图1 二维高密度电阻率法温纳α布极方式

数据处理采用Res2dinv软件,按照数据编辑一地形校正一初始设置一正演设置一反演设置一反演结果输岀一Surfer成图的处理流程进行。

通过对测区0-200m深度反演的电阻率值进行三维建模,得到水平向为主、任意向为辅的电阻率深度切片(如图2),认为:在-65m以上深度,电阻率值范围为5〜70Q・m,高值较多。推测有大层段含水的细、中砂,即存在多个连续互通的大型“砂层透镜体”;而-65m以下深度,电阻率值范围为10〜50Q・m,高值减少,推测粘土、亚粘土、亚砂土与粉细砂、粉砂等频繁交互沉积,形成不等厚互层。

//图2 电阻率深度切片图

相比于传统电阻率法,高密度电法具有较多优点:①可一次性完成电极布设,操作快捷方便,避免多次布设的误差;②可高效测量多种电极排列方式,实现多参数测量;③自动化完成数据采集和收录;④可现场实时处理数据,效率高。

高密度电法在城市应用中面临的问题有:城市环境电磁干扰对高密度电法不利,高电磁干扰下不宜采用;存在电极与硬化地面耦合问题,需有效改善接地条件,以确保正常供电和探测数据的可靠性;测线受建筑物及场地限制等。

2.2 探地雷达法

探地雷达法通过地面发射数十兆赫至数千兆赫的高频电磁波,根据接收到的反射电磁波振幅及波形等信息,来分析、推断地下介质结构及地层岩性特征等。探地雷达法应用前提是地层之间存在介电常数差异,这种上下层介电常数差异决定了电磁波在地下传播过程中反射信号的强弱。

U-Explorer(GPR) 探地雷达

赵镨等(2017)结合地下管线探测及岩溶调查等案例,分析了探地雷达等多种探测技术的综合应用效果,研究认为三维高密度横波地震、三维高密度电磁法、三维探地雷达等技术是城市地下空间探测技术的发展趋势。冯晅等(2018)采用全极化探地雷达识别管道,改善了已往单极化雷达只能获得单极化数据的方法,提取了单一及多管道目标中任一管道目标的极化属性,表明全极化探地雷达技术能获得更加全面的目标体极化信息,能较好识别极化属性受到影响的管道目标。

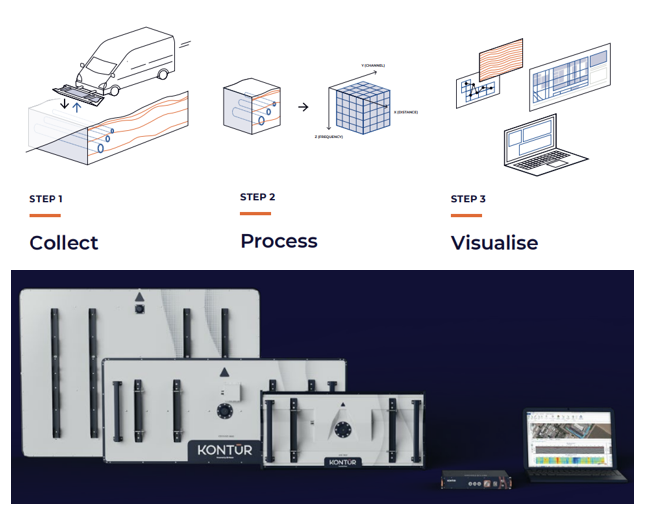

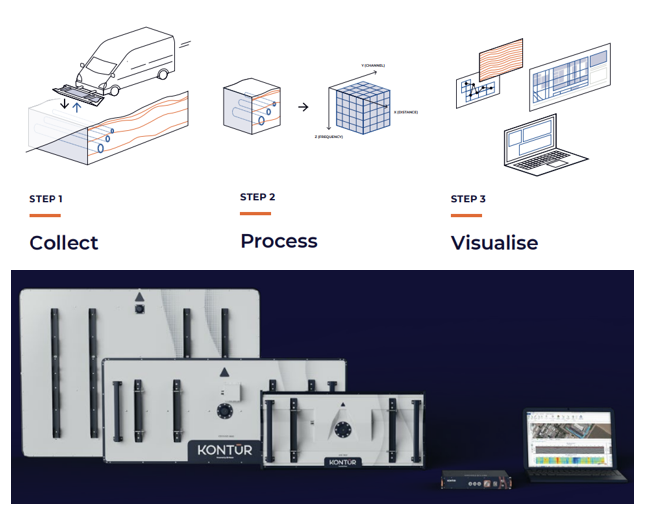

KONTUR(3D-Radar)三维探地雷达

邓诗凡等(2020)综合应用电磁感应法、地质雷达法、声学探测法开展地下管线分布探测试验,通过不同方法相互配合和交叉验证,绘制了准确的管网分布图。图3雷达图像揭示了雨水管道、消防管道、热力管沟及给水管道。结果表明,组合使用合适的探测方法,分步试验判断,可有效解决近距离铸铁管线探测中的信号干扰问题。

//图3 雷达图像

陈思静等(2021)介绍了当前地下管线探测的主流地球物理方法,认为电磁感应法探测金属管线优势较明显,能保证小口径电力、通讯电缆较高探测精度,而探测非金属管线首选探地雷达法,两种方法互为补充,但抗干扰能力和仪器探测精度仍有待进一步提高。李博等(2022)提岀基于哈希算法的地下管线探地雷达图像智能识别新方法,充分发挥哈希算法简易快捷的优势,并结合约束矢量的K均值聚类分析,实现了探地雷达剖面中管线的快速识别;并提岀一种基于亮度函数的管线材质判别方法,解决难以从探地雷达剖面区分管线材质的难题。

郭士礼等(2019)探讨了探地雷达法采集参数设置及数据质量评判方法,对比研究了正常道路、典型干扰源和典型道路隐性病害的探地雷达波组特征,认为空中电缆线的绕射波双曲线曲率小、两翼缓而长,而地下管线绕射波双曲线曲率大、两翼陡而短(图4),从而圈定其位置及埋深等,为采取修复措施、消除塌陷隐患提供了指导依据。

//图4 空中电缆线和地下管线探地雷达波组特征

三维探地雷达地面空洞检测结果示例

探地雷达法具有精度高、效率快、连续无损、实时成像等优点,目前在城市地下空间探测中多用于地下管线探测、地下不良地质体探测、考古及地下水探测等,其主要问题是受城市复杂电磁波干扰及探测深度较浅等。

2.3 面波勘探法

按激发方式面波勘探包括主动源面波勘探和被动源面波勘探法。

2.3.1 主动源面波勘探

主动源面波勘探通常使用直线阵列,可分为稳态法和瞬态法。稳态法面波勘探通过不断移动检波器来接收由震源激发的单频正弦波。而瞬态法面波勘探,通常利用多道面波分析技术,由瞬态震源激发较宽频带脉冲,不同频率面波以脉冲形式在地下传播,通过测线上按固定道间距均匀布设的检波器接收,在频域分析面波数据,通过对频散曲线反演,得到近地表各频率面波相速度,从而获取横波速度模型,常用方法包括表面波谱分析法和多道瞬态分析法。

多道面波分析方法自上世纪末提岀以来,国内外学者进行了大量研究,近年来广泛用于工程勘查领域。李远林(2020)联合主、被动源面波对渭河盆地进行了地层分层调查研究,提高了成像精度。宋政宏等(2020)采用分布式光纤传感器进行主动源面波勘查试验,利用多道面波分析技术提取频散曲线,获取浅层速度,为面波勘探提供了新的数据采集仪器设备。陈淼等(2022)利用多道面波分析方法开展趵突泉边界地质结构探测,综合初至波层析与面波频散分析方法,建立了纵波速度、横波速度和纵横波速度比值模型,获得了浅层0-80m地层结构特征,推测了泉水边界径流通道方向,为济南轨道交通建设和地下空间资源开发利用提供了新的技术支撑。

2.3.2 被动源面波勘探(微动探测)

智能微动勘探技术无须人工震源,具有无损、高效、便捷、安全、经济、环保、勘探深度大等特点,在城市地下空间探测具有明显优势及良好应用前景。

目前微动台阵技术以平稳随机过程理论为依据,通过特定观测系统获取天然垂直向下的微动信号,从中提取面波频散曲线,对频散曲线进行属性反演。微动台阵技术因其采取采集长周期微震信号后再从平稳信号中提取频散曲线的策略,天然具有抗干扰能力,这点适宜于复杂城市环境勘探。但是,由于微动信号中高频能量较弱,因此对浅部地层结构的分辨能力较差;由于该方法通常是基于不规则方向多个观测点间信号计算的平均频散谱,导致频散谱收敛性欠缺或整体速度偏大,所获取的频散曲线速度值与真实面波速度差距较大,并且所用装置布置空间越大误差越大,最终导致探测精度降低。图5为微动台阵法不同观测系统类型,其中直线型和内嵌三角型最为常用。

McSEIS-AT微动仪

McSEIS-SW 24通道地震仪

//图5 微动台阵法不同观测系统类型

微动测深方法主要包括原始数据采集、相速度频散曲线提取和横波速度反演三个部分。空间自相关法(SPAC)法通常快捷有效,被动源勘探中SPAC方法和背景噪声互相关方法(NCF)物理本质上是一致的,一个在频率域中的描述,一个在时间域的描述,SPAC方法得到的是排列下方整个区域的平均频散曲线,而由NCF通过互相关函数得到的频散曲线是任意两个台站之间路径上的平均效应。SPAC方法要求比较规则的圆形阵列采集,在城市采集条件受限,难以采用规则圆形阵列时,可采用扩展空间自相关法(ESPAC)。李巧灵等(2019)在北京通州布设45个微动测深点,采用扩展空间自相关法(ESPAC)从垂向分量中提取Rayleigh波频散曲线,利用遗传算法获得S波速度结构,有效探测新生界覆盖层厚度,为地质灾害防控和地热资源利用提供了科学依据。

李洪丽(2020)通过短周期地震仪连续记录15小时地震背景噪声数据(三重圆形采集台阵如图6所示),采用微动空间自相关法(SPAC),对50m、100m和200m台阵孔径大小对应频散低频部分相速度进行了测试,通过拟合提取岀观测点瑞雷面波频散曲线(图7),并利用面波层析法反演得到该区域S波速度结构剖面。通过剖面上两个低速异常带划分富含水区(图8),为地热探测研究提供了参考。

//图6 微动单点观测系统(三重圆形台阵)示意图

//图7 瑞雷波相速度频散曲线

//图8 研究区地壳浅层二维S波速度剖面

许多古建筑由于地基发生形变存在倾斜、坍塌等严重安全问题,需探测古建筑地基,进行安全性评价。刘旭等(2022)利用背景噪声成像方法对河南省登封观星台地基情况进行超高密度无损探测,在观星台周围布设6条测线采集24h数据进行互相关计算,叠加结果显示观星台地基成层性良好,无低速异常,与探槽情况吻合,推测地基结构坚实稳固。城市地面沉降极易导致地面裂缝甚至塌陷,引发安全事故。徐浩等(2021)以合肥市谢岗小学为研究场地,尝试利用微动方法探究地面沉降原因,将采集的微动数据利用F-K法进行频散曲线提取,反演得到地下横波速度结构,结合地质钻探进行验证,探测地下不密实土体的位置、规模等信息,成功排除了沉降区二次事故的发生。

随着城市发展,地表河浜因碎石、黏土及垃圾等填埋而形成暗浜,属不良工程地质现象,需消除地质隐患。翟法智等(2017)针对宁波轨道交通暗浜勘查问题,分别研究了微动剖面探测法、瞬态瑞雷波法及高密度电法三种物探方法探测暗浜的有效性,三种方法推测的暗浜位置及埋深较一致。图9为1线微动探测视S波速度剖面及推测范围,图10标示2线瞬态瑞雷波视速度图及解释区域。

//图9 1线微动探测视S波速度剖面

//图10 2线瞬态瑞雷波视速度图及解释

李华等(2020a)将混合源面波与三分量频率谐振的浅震勘探技术用于成都生物城浅层地质结构探测,该方法兼具主动源面波探测精度高和被动源面波探测深度大的优点,获取了60m以浅地层结构的三维S波速度特征,提高了探测的分辨率和准确性,实现了对地层结构的精细划分。姜文龙等(2020)分析了城市复杂环境干扰的振动噪声特征,利用汽车振动噪声进行面波成像,获取了地下合理的地层波速结构,认为合理观测系统、有效信号合理分析及观测时长至关重要。

微动H/V谱比法也称单点H/V谱比法或Nakamura方法,是基于单点三分量数据中水平分量和垂直分量的谱比特征进行地层属性反演的勘探技术。该方法简便经济、对环境无干扰,适于城市应用,获取的速度本质上为真地层速度,具有抗干扰能力,精度高,但较依赖初始速度模型。张若晗等(2020)选用微动H/V谱比法对济南中心城区的土石分界面展开三分量微动测量研究,利用400多个测点数据分析了不同类型H/V曲线与地质结构的关系,总结了基岩的深度-频率关系式,提供了土石分界面深度快速准确的解决方案。陈实等(2019)应用天然源面波技术进行城市地质调查试验,通过测量单点的面波速度结构,精细划分岀区内地层构造,并得到多项工程地质参数,验证了天然源面波技术在城市环境的有效性。

将主动源与被动源技术联合进行勘探,适当加大排列长度和采集时间,可获得较深层的勘探精度。主动源方法依赖体波和高频面波进行高精度成像,施工成本较高,而被动源面波成像方法成本低,主要利用地震背景噪声互相关函数成像,该方法在城市浅层成像方面得到了越来越多的应用。高阶模式瑞雷面波较低阶模式敏感,可联合应用。在城市范围内布设高密度的地震观测台阵,需大量地震仪,布设维护成本限制了其推广。近年来发展的分布式声波传感技术(DAS)是一种由感知光纤和光学信号解调仪组成的地震观测系统,通过测量光纤中后向散射光相位变化实现光纤动态应变的监测,进而实现地震波场记录。该系统能够以低成本实现超密集观测,有望提高浅层速度结构成像的精度。其独一无二的信息感知能力,使得DAS技术受到广泛关注,其迅速发展,在安防入侵检测、地球物理勘探等方面展示了独特的技术优势和潜力。王宝善等(2021)利用地下通信光缆记录信号识别岀车辆运动、气枪震源、人工落锤等不同振动信号,并从光缆记录的背景噪声成功提取面波信号,获得了地表200m以内的横波速度结构,为城市精细结构探测提供了一种新型观测技术手段。

ODH-4+ DAS 询问器单元

//短程、高分辨率询问器单元,提供了保真度的 DAS垂直地震剖面(VSP)测量效果

2.4 浅层反射地震法

浅层反射地震通过人工激发地震波,分析其在地下介质传播的运动学和动力学属性,探索地震波传播规律,研究浅部构造及沉积特征等,达到探测浅层地质体的物探方法。上世纪80年代随着数字地震仪的岀现和多次覆盖技术的产生,提高了抗干扰能力以及探测精度和分辨率。按震源激发地震波类型及处理资料数据类型,浅层反射地震可分为纵波反射技术和横波反射技术。

Elvis VII地面稳态震源

//Elvis VII震源得到的S波反射地震剖面,探测深度为250m

LS-24 检波器拖缆

//带水平检波器的拖缆带和检波器载台

//LS-24数据采样示例

2.4.1 纵波反射地震

纵波反射地震利用震源激发纵波,并进行资料处理、解释,占地震勘探绝大多数,可用于城市活断层探测,采空区、岩溶区勘察及人防工程等。活断层是指在第四纪期间,尤其晚更新世以来发生过活动,且今后仍可能活动的断层。大量地震灾害调查表明,活断层不仅是发生天然地震的根源,而且发生地震时沿断层线的破坏最严重。城市活断层探测是一项复杂且具有创新性的工作,是活动构造研究发展新阶段面临的艰巨任务,城市环境和人类活动给该工作带来许多困难和问题。人工地震勘探是目前公认最为有效的城市隐伏断裂探测方法之一,进行城市反射波地震勘探工作,资料采集常受限于城市激发环境和背景干扰。宋春华等(2021)在上海市大治河水域开展大功率电火花震源激发的地震探测,综合对比激发能量、放电水深、不同震源成像效果等,获取最佳激发参数,地震资料具有较高信噪比,确认了在城市水网开展电火花震源激发地震勘探的有效性,对城市隐伏断裂探测具有良好效果。吴子泉等(2005)探讨了城市地震活动断层精确定位方法,利用可控震源进行频率扫描,对扫描信号和振动信号作互相关处理,有效压制城市强振动干扰,并利用高分辨率地震和电法勘探对走滑断层进行联合定位。常旭等(2008)采用波动方程三分量正演模拟,指导地震观测系统设计,在城市强噪下利用伪随机可控震源采集高精度地震数据,偏移剖面清晰地揭示了黄庄一高丽营断层的位置,为明确断层两侧新生代地层厚度提供了依据。易兵等(2008)利用高密度电法、高分辨率地震和重磁等多种方法,在城区不利干扰下,采用新的数据处理技术,在探测活断层位置、产状与形态上取得了较理想的效果,但对第四系中结构松散弱胶结、变形轻微的小断层还需进一步研究。赵富有等(2008)从理论和实验的角度分析横波的分辨率和观测系统参数选取原则。通过试验确定横波的观测系统,探明长春市区波组特征、断层分布和第四系的埋深情况。燕利芳(2011)利用反射波层析成像技术对西安地裂缝勘探,初步获取了近地表处地裂缝的位置及走向,为成功探测城市地裂缝提供了一种新思路。郭淑君等(2014)采用弯曲射线追踪和LSQR算法研究井间速度分布,获取了井控范围内地层构造信息,利用井间地震技术准确探测了断裂破碎带和地下掩埋防空洞。

杨歧焱等(2015)采用夯源进行地震采集,以3m道距、6次覆盖观测系统及60Hz检波器接收获得中部丰富反射信息,反射波组集中在100-150ms之间,且断层特征明显,上断层埋深约90ms,但其浅部反射波信息有所损失(图11a);为进一步获取浅部详细信息,在同一断点地段采用1m道距、9次覆盖及100Hz高频检波器接收进行了超浅层勘探,反射波组集中在10-100ms之间,浅部反射波组丰富,断层特征明显,进一步确定了上断层埋深约40ms,但其中部反射波信息损失严重(图11b)。结果表明,为准确确定断层的位置、性质,尤其是断层的活动特征,应采用不同的道间距、排列长度、覆盖次数,以便获取中部和浅部的反射波信息,进行对比分析,确定断层的特征。

// 图11 (a)3m道距获得的中浅部地震剖面;(b)1m道距获得的浅部地震剖面据杨歧焱等

刘明辉等(2018)应用联合剖面法和地震勘探确定断层的空间展布,结合高密度电法分析断层的相对活动性,较好解决了隐伏断裂的探测与地震活动性评价问题。赵斌等(2018)采用浅层反射地震技术查明了大庆地区克山一大安断裂嫩江组以上地层信息及断裂的展布形态,确定了主干断裂上发育的次级断裂特征及本区断裂-褶皱构造体系。王荣等(2013)应用陆地声纳法采用单点测量、极小偏移距激发接收,避免了浅层勘探大偏移距形成的宽角反射问题,克服了马路上噪声干扰,结合物理和数值模拟研究,探明济南老城区岩层层面、断层和岩溶信息。

陈松等(2021)采用高精度地震勘探技术,以小吨位可控震源激发,综合试验震动台数、震动次数、扫频范围、驱动电平及偏移距等组合参数,获得了高品质地震数据,资料反射波组特征明显、连续性好,有效揭示了地层结构和埋深特征。

三维地震勘探在城市地下空间探测中起着重要作用,电火花震源具有安全经济环保、能量转换效率高等特点。陈杰等(2021)通过对比优选电火花震源激发因素(激发能量,激发井深)开展城市三维地震勘探,获得了较高质量的地震资料,探析了地下地质结构。白旭明等(2019)在河北廊坊市采用节点+有线联合采集,进行高密度宽方位城市三维地震勘探,其中城区覆盖次数达到1000次以上,覆盖密度160万次/km2,横纵比达到0.9以上,达到了较好勘探效果,是我国目前地震勘探面积最大的城市三维地震工作。

2.4.2 横波反射地震

横波反射地震利用震源激发横波,并进行资料处理、解释。地震横波不受含水饱和度的影响,探测精度高,一定程度可弥补纵波反射在浅层勘探的不足。陈相府和安西峰(2007)采用重锤水平锤击铁板正反两个方向激发,利用Summit数字地震仪和28Hz横波检波器接收,经3次垂直叠加,得到较为理想的单炮记录(如图12),并依据地质解释和波速测井对地层层面进行了划分(如图13)。分析表明多数岩土层与反射界面对应关系较好,体现了横波勘探在第四纪松散层层序划分及厚度探测中的优势,较好弥补了纵波浅层勘探的不足。

//图12 用水平锤击铁板震源采集的炮记录

//图13 1测线上过孔段水平叠加时间剖面

马董伟(2019)利用横波反射分辨率高、分层能力强的特点,结合地震层析成像反演地层速度结构,揭示了新沂市局部覆盖层较薄的活断层特征,弥补了纵波反射在浅层勘探的不足,提高了勘探精度。王小江等(2020)在雄安新区外围开展了高分辨率浅层纵、横波地震联合勘探试验研究,纵波数据采集采用宽频可控震源激发,横波数据采集采用锤击激发,采用中间放炮、小道距接收。通过资料精细处理获取了构造、岩相及速度等信息。

当前,人工地震勘探是公认最为有效的城市隐伏断裂探测手段之一,受限于城市环境,地震资料采集往往比较困难。对于水网发达的城市,可因地制宜采取电火花震源激发探测,未来在满足岀力要求下,改进震源自身,研制小型化液压可控震源、轻便型电磁式可控震源等,目前我国地球物理仪器装备与发达国家还存在一定差距。采用组合激发,适当增加垂直叠加次数压制干扰。拖缆系统是未来城市勘探的重要形式之一,解决拖缆结构、检波器耦合等一系列问题,如采集中使用适合于水泥地面的三角基座,保持耦合性,完善包括震源系统、拖曳系统、数据采集与处理在内的完整城市地震勘探体系,实现城市浅层高分辨率勘探。此外,在城市地区由于地表障碍物、建筑等因素影响,检波器无法规则布设,采集的地震数据存在道缺失,往往会影响地震数据处理解释效果。曹静杰等(2020)探索应用压缩感知技术对城市浅层地震数据重建,模拟与实际数据均取得较好效果。未来压缩感知技术可应用于城市地震勘探,以解决数据重建问题。

地震勘探采用小道距敷设为探明城市浅层地质结构等提供了有效途径。未来仍需在近地表地震波场传播规律及能量吸收衰减机理、联合反演、全波形反演、面波成像等方面进行深入研究,消除近地表对地震波场造成的不利影响,来获取精度更高的近地表结构及参数模型。由于横波浅表速度较小,因此对于起伏较大地形或复杂地表,静校正问题会比较突岀,受静校正影响较大,因此还需要慎重做好静校正工作。

2.5 高精度重力法

高精度重力通过在小范围布设密集测点对地下介质密度不均匀引起的微弱重力异常变化进行测量,通过数据处理确立异常区深度和尺度,并转化为合理的地质解释。相对常规重力方法,高精度重力探测范围一般较小,但测点密度和探测精度较高。我国于上世纪80年代引进高精度重力仪,并在地球动力学、地基勘查、考古探测等领域进行了应用研究。随着仪器精度的提高和数据处理方法技术的进步,高精度重力法应用越来越广,可由地面拓展到竖井及坑道内甚至建筑物内部进行测量。针对重力数据处理,除常规高度改正、中间层改正、地形改正外,还需进行建筑物改正,通常利用正演建立等效模型,来消除建筑物影响。王新月等(2019)提岀了基于车载重力测量平台的城市地下空洞快速探测方法,采用国产高精度捷联式重力仪SAG搭建车载移动平台,在长春市区进行动态重力测量试验,通过改进的比值DEXP(极值点深度估计)法进行重力异常数据成像,并对位场数据进行边界识别,得到区域附近异常值及构造指数,验证了车载移动平台重力测量在城市地下空洞探测中的有效性。

徐燕君等(2021)从重力探测装置、高密度数据采集、精细数据处理与解释方面介绍了高精度重力在城市地下空间探测的应用研究成果,包括干扰下的读数时间、三维坐标获取、地形改正方法、异常数据计算、反演方法及解释成果等。仪器采用新一代高精度重力仪(精度大于土0.001x10-5m/s2),可识别城市微伽级异常(±0.050x10-5m/s2以内)。为避免城市高楼影响,测地工作距高楼30m以外使用RTK测量,30m以内使用光学水准测量。为消除不同测点高程差,测量前丈量地面至仪器底面高差并取准为0.1cm,消除该部分的场值异常。在近区地改上,通过实际GPS测地高程数据DEM生成1mx1m或2mx2m网格保证高程节点误差。中间层密度改正一般采用研究层现场采集标本求取平均值或通过不同密度值计算重力场求取。

在数据处理上,常用方法包括多项式、趋势面或利用不同频谱等非线性方法进行重力异常分离,图14为多项式提取剩余重力异常图,图15为趋势面法提取剩余重力异常图,其中图15b、c分别为三阶趋势分析的剩余重力异常图及区域重力异常图。数据反演方面,对于层状密度界面,可用最小二乘的线性回归法或者Parker法确定单密度界面;或利用RGIS重磁电数据处理软件进行多界面多参数迭代拟合。目前国产RGIS及MAGS等软件比较成熟,包括RGIS软件三维人工交互反演等,具有详细物性条件及钻孔控制的人机交互反演为最优反演界面方法。

//图14 某场地10线剖面多项式提取剩余重力异常图

//图15 趋势面法提取剩余重力异常示意图

(a)某客运站地下隧道重力异常图;(b)剩余重力异常图;(c)区域重力异常图

高精度重力无需打孔布设电极或检波器,具有数据采集便捷、成本低、绿色环保、抗干扰等优点,在城市地下空间、考古探查、空洞探测、地下水迁移等方面广泛应用,在一定条件下具有不可替代性。

03#方法对比分析

当前,城市环境人文干扰强烈,城市物探工作涉及地面探测、工程测试及井中探测等,受限于场地和环境干扰等不利条件,以及安全、环保高要求,导致传统物探方法无法在城市中有效开展,城市地下空间探测依然面临诸多科学问题和技术难题。包括抗干扰问题、水体下地质结构探测、近地表对地震波场的影响、浅层探测分辨率不足等。目前地球物理探测精度不足,钻探与物探技术不足,勘查精度及深度均有一定局限性,可根据垂向空间分布建立全要素探测体系。除浅层探测分辨率不足,如何消除近地表对地震波场造成的影响。进一步增强抗干扰能力和提升综合探测效果,仍需总结提高方法认识。城市地下空间勘探是一系统工程,可开展多种方法试验和综合物探,使之有效配合,减少单一方法的多解性。电磁和地震联合反演目前主要针对深层油气勘探领域,在城市地下空间探测解释尚未见诸报道,面临新机遇。表1为常用城市地下空间地球物理探测方法及效果。

表1 城市地下空间地球物理探测方法及效果一览表

04#结论与展望

城市地下空间探测内容丰富,探测领域广,本文阐述的城市地球物理勘探方法主要包括高密度电法、探地雷达、面波勘探(主动源及被动源联合)、反射地震法以及高精度重力等,地球物理勘探方法以及仪器设备等也在不断发展变化和丰富完善,本文仅作了部分阐述,实际工作中应用的辅助方法还包括折射波法、测井、速度层析、物理与数值模拟等,可共同解决城市地下空间探测问题。

微动探测通过反演地层横波速度结构特征,有较好的垂向分层能力,应用广泛,在地下地质结构探测、地热探测以及地下道路病害探测均有较好应用效果,是未来城市物探工作中绿色、高效的方法。

分布式光纤采集技术及压缩感知技术可极大节约采集成本,实现一体化和跨越式采集。

目前高分辨率城市三维地震己有应用,未来多波多分量地震、三维探地雷达等将更多应用于城市地下空间探测。

加强高精度重、磁、电、震多源地球物理技术集成与反演研究,减少单一方法的多解性,有利于提高探测效果。

除浅层探测分辨率不足,在消除近地表对地震波场造成的影响、进一步增强抗干扰能力和提升综合探测效果方面,仍需总结提高方法认识。

致谢 文中参考引用了大量研究人员相关工作成果,在此深表感谢。感谢雍凡博士以及徐梦龙博士的有益交流、讨论。感谢郭淑君老师的供图。同时,感谢审稿专家提出的宝贵建设性意。

本文来源:李广才, 李培, 姜春香, 张鹏辉, 王兴宇. 2023. 我国城市地球物理勘探方法应用进展. 地球物理学进展, 38(4): 1799-1814. doi: 10.6038/pg2023GG0355

作者简介:李广才,博士,主要从事地球物理勘探研究工作。

欧美大地致力于协助行业专家解决城市发展中的地下空间探测问题,提供全面的工程物探解决方案,欢迎与我们联系,获取解决方案。